“Las jóvenes educadas en ese ambiente de ridícula y falsa grandeza son “pompas de jabón”, de las que los solteros de buen sentido huyen, unos asustados de las irisaciones superficiales y otros desencantados por el vacío que tales irisaciones envuelven”

Novela POMPAS DE JABÓN, capítulo XVI

Novela breve por Pablo Parellada, con ilustraciones de MELITÓN GONZÁLEZ.

Publicada en el número 27 de El Cuento Semanal, 5 de julio de 1907. Excelente colección, creada por don Eduardo Zamacois, quién desde 1907 dio naturaleza a la novela corta.

POMPAS DE JABÓN

I

En un estanco del barrio de Pozas entré á comprar unos cigarros. Golpeé suavemente con el puño del bastón en la vidriera, que, á modo de tabique, arrancaba del mostrador y terminaba en el techo. Seguidamente se abrió el ventanillo de despachar, y por él salieron templadas emanaciones de cocina y de brasero mal pasado, mezcladas con olores de tabaco y de vivienda poco ventilada.

Me fijé en la dueña del estanco. No la quiero llamar «estanquera.» Todavía conservaba cierta aureola de distinción, vista junto al mostrador y proyectada sobre aquellas pilas de cajetillas y cajas de fósforos. Vestía de luto riguroso; su palidez era intensa; sus canas, prematuras; su mirada, de Dolorosa. Todo revelaba en ella un corazón apenado por hondas y recientes desventuras.

Junto al braserillo de hierro hacía encaje de bolillos una niña rubita, como de doce años, también de luto, y también su cara estaba velada por la tristeza. Tosía con alguna frecuencia; una tos débil, entre tós y quejido; los sabañones habían dado á sus deditos el aspecto grosero de salchichas, algunas reventadas.

Para pago de la mercancía entregué un billete de veinticinco pesetas. La señora abrió el cajón; reunió unas pesetas y medias pesetas; contó alguna calderilla heterogénea; rebuscó en el bolsillo de su vestido...

— No tengo cambio, caballero — me dijo con apagada y dulce voz, esforzándose por sonreír sin conseguirlo — , lo siento mucho; pero llévese los cigarros, ya me los pagará otro día.

— Mil gracias, señora; pero yo vengo poco por este barrio, y usted no me conoce...

— No importa.

Estábamos en este pugilato de buena educación cuando, por la puerta que comunicaba con el interior del tabuco-vivienda, apareció otra joven, como de veinte años, muy linda; también rubita y de luto; también con palidez y tristeza en el rostro.

— Mamá — dijo —, Edilberto puede ir á cambiar.

Y ocultóse tras la cortina, un tanto avergonzada tal vez de que yo la hubiese visto en lugar y traje tan modestos.

Se presentó el nombrado,' que también estaba detrás de la cortina, tomó el billete y salió á la calle.

Edilberto vestía uniforme de soldado de Infantería, aunque mejor le hubiera sentado el frac, pues era de cutis fino, rubio, goitroso y desvaído; hacía el efecto de una señorita dentro de un holgado uniforme recién sacado del almacén del cuartel.

La tosecilla de la pequeña rubita continuaba quejumbrosa y tenue, como el triquitreo de los bolillos.

— ¿Está constipada la niña? — pregunté á aquella señora.

— No, señor, es el olor del tabaco; como la pobre no está acostumbrada.

—Ese militar, ¿es hijo de usted?

— Sí, señor; me han quedado estas dos hijas y Edilberto.

— Por lo visto, ha caído soldado.

— No, señor; como siempre estuvo delicado y no pudo seguir carrera, ahora se ha empeñado en sentar plaza, para no sernos gravoso y aliviarnos un poco.

No me atreví á preguntar más, y esperé, callado, la vuelta de Edilberto con el cambio del billete.

Salí á la calle tristemente impresionado. Aquella familia había venido á menos; era un ramo de flores marchitas.

II

A don Gumersindo Pérez Tinto siempre le habíamos llamado «Pérez», y algunas veces «Sindo», entre los amigos, y siempre había firmado como primeramente queda escrito; pero cuando ascendió á comandante puso un guión entre los dos apellidos, no por fachenda propia, sino porque se empeñó en ello su esposa doña Leonor Gómez Subirats, la cual hizo idéntica operación entre los dos suyos.

Cuando don Gumersindo ascendió á teniente coronel cada guión se convirtió en un de, y al ascenso inmediato, el Pérez de Tinto y el Gómez de Subirats se transformaron respectivamente en P. de Tinto y en G. de Subirats, todo ello por la omnímoda voluntad de la directora de la casa, quedando, con tan sencillas operaciones, los apellidos desprovistos de toda reminiscencia plebeya.

La verdad es que eso de llamarse Pérez, Sánchez, Martínez…, para muchas personas viene á ser una quínola, casi una desgracia, si no llega á ser una vergüenza, sobre todo cuando se llega á ciertas categorías, y un guioncito ó un de están pintiparados para coser invariablemente un apellido con otro, y más si se tiene la suerte de que el apellido materno tenga algún significado, como Calle, Plaza, Pérez de la Calle, Sánchez de Torta, Chirivías. . . ; entonces, un la Plaza, Gómez de la Torta, Martínez de las Chirivías... acarician el oído con armonías de cuarteto clásico y. . .

Pero continuemos con el señor coronel P. de Tinto y con su familia, cuyas distinción y elegancia iban en progresión creciente.

Con el Usía, tratamiento que también correspondía á doña Leonor, la soberana de la casa ofició de arzobispo y confirmó, de nuevo, á la familia.

Don Gumersindo fué llamado Gugú, por dentro de casa y entre las amistades íntimas; doña Leonor se puso Lelé; á su hija Filomena, Fifí, y á su hijo Lorenzo, Loló.

Cierto que Fifí, Loló, Lelé y Gugú no parecen nombres de séres racionales; pero había visto Lelé que, entre personas de distinción, era corriente sustituir el nombre por su primera sílaba repetida, salvo los casos de «Cayetano», «Catalina» y otros que son irregulares y han de transformarse en Taño, Catala — con acento en la segunda a, no, en la primera —, etcétera, etc.

El único de la familia que tenía nombre de persona, era el perrito, al cual llamaban Eduardo.

Y no pararon ahí las cosas.

Enterada Lelé de que existían unos señores dedicados á la confección de escudos nobiliarios, llamó á uno para preguntarle si los Subirats y los Tinto tenían derecho á tal honor; á lo cual contestó el fabricante que, no sólo los Tinto y los Subirats tenían su escudo peculiar, sino que también los Pérez y los Gómez, pues todos eran de ilustre abolengo, y que, por poco precio, él se comprometía á buscar antecedentes y datos con los cuales poder ofrecer á Lelé los escudos de los Tinto y de los Subirats, y aun de los Pérez y de los Gómez, pintados á la acuarela, en colores y con los golpes de plata y oro á que tales apellidos tuvieran derecho.

Enterada Lelé de que existían unos señores dedicados á la confección de escudos nobiliarios, llamó á uno para preguntarle si los Subirats y los Tinto tenían derecho á tal honor; á lo cual contestó el fabricante que, no sólo los Tinto y los Subirats tenían su escudo peculiar, sino que también los Pérez y los Gómez, pues todos eran de ilustre abolengo, y que, por poco precio, él se comprometía á buscar antecedentes y datos con los cuales poder ofrecer á Lelé los escudos de los Tinto y de los Subirats, y aun de los Pérez y de los Gómez, pintados á la acuarela, en colores y con los golpes de plata y oro á que tales apellidos tuvieran derecho.

Al señor de P. de Tinto nó le parecía bien andar en estas inocencias, ni gastarse el dinero en ellas; pero Lelé, dispuesta siempre á cualquier sacrificio por todo lo vano y fastuoso, hizo cuestión de gabinete lo de los escudos para adornar la sala, y quedaron encargados y ajustados en 200 pesetas con marco y todo; los escudos de los Tinto y de los Subirats, se entiende; los de los Pérez y los Gómez, de ningún modo. Hoy, la confección de escudos — y no me refiero á los Reyes de Armas de profesión — es una industria con tarifa reducida, y por unas pesetillas se puede uno dar el gustazo de soñar que es descendiente de la Cava, de la esposa de Enrique el Impotente, de la de Carlos IV, ó de otras muchas tales que en el mundo han sido.

En menos de dos semanas quedaron listos ambos escudos, y eso que el artífice, según aseguró, necesitó ir á Segovia y á Simancas, rebuscar entre los legajos de aquellos archivos y hacer un concienzudo estudio de los Subirats y de los Tinto desde Recaredo hasta nuestros días.

Agradable impresión produjeron en Lelé aquellos complicados jeroglíficos símbolos de su apellido, y lo que más le satisfizo fué una cinta que, en artístico zig-zag, entraba y salía por entre la churrigueresca orla de su escudo, y en la que se leía: NADIE SUBIRÁ LO QUE SUBIÓ SUBIRATS.

Agradable impresión produjeron en Lelé aquellos complicados jeroglíficos símbolos de su apellido, y lo que más le satisfizo fué una cinta que, en artístico zig-zag, entraba y salía por entre la churrigueresca orla de su escudo, y en la que se leía: NADIE SUBIRÁ LO QUE SUBIÓ SUBIRATS.

Aunque poco afecto á estas simplicidades, al coronel no le hizo buen cuerpo considerarse debajo de los Subirats que, á juzgar por el lema, habían sido aeronautas ó se habían dedicado á coger nidos de grullas, y preguntó al confeccionador de escudos si en el de los Tinto se podría añadir una cinta con otro lema.

Contestó el artífice accediendo, pero á condición de que el lema había de estar relacionado con algún hecho notable de los Tinto, pues su conciencia profesional no le permitía faltar á la verdad de la Historia ni á las respetables prescripciones de la Heráldica, y seguidamente refirió que en uno de los muchos documentos por él compulsados en el archivo de Segovia, se relataba un hecho susceptible de aprovecharse para lema; y era el tal hecho que, estando el rey don Pedro en amoroso coloquio con la esposa de un Tinto, éste se presentó de improviso; huyó el rey por una ventana que daba al campo, sin ser reconocido; Tinto salió, puñal en mano, en persecución del ladrón de su honra, el cual corrió algún trecho campo á través, hasta caer en una alberca medio oculta por la maleza.

Al verse con el agua al cuello y bajo el puñal del ofendido esposo, gritó don Pedro:

— ¡Tinto, non matedes al vuestro Rey!

Y Tinto, que era un vasallo fiel, no sólo perdonó al monarca, sino que consideróse altamente honrado con que don Pedro hubiese tenido la atención de visitar su modesta casa; sacóle de la alberca, y llevó su bondad hasta rogar al rey que se despojase de las reales y empapadas vestiduras y las sustituyese por las humildes, pero secas, que Tinto llevaba. Y así se hizo.

El Rey volvió á palacio vistiendo el traje de Tinto, que le estaba como hecho á medida, y acompañado de su fiel vasallo en cueros vivos y con la ropa del monarca bajo el brazo.

El Rey volvió á palacio vistiendo el traje de Tinto, que le estaba como hecho á medida, y acompañado de su fiel vasallo en cueros vivos y con la ropa del monarca bajo el brazo.

Al despedirse el Rey, y tal vez refiriéndose á lo bien que le estaba la ropa de Tinto, así le dijo, estrechándole la mano:

— Entre el Rey y Tinto, nada hay distinto.

Y siendo este el hecho que determinó la conversión de los Tinto, de plebeyos en nobles, según aseguró el pintaescudos haber leído en el archivo de Segovia, ningún lema más adecuado que aquella expresiva frase del Rey don Pedro

Y con ella convinieron orlar el escudo nobiliario.

Y aun habrá quien afirme que hoy las ciencias adelantan.

La química industrial moderna no cuenta entre sus fórmulas con ninguna tan sencilla, natural y eficaz como la que antiguamente solían emplear algunos soberanos y grandes señores para teñir de azul la sangre roja de los plebeyos.

Comprendiendo el socarrón del pintaescudos que con el relato de aquel episodio histórico había colocado á los Tinto demasiado por encima de los Subirats, disgustando quizás á Lelé, añadió:

— No es menos elevado el hecho histórico determinante del lema y de la nobleza de los Subirats, según consta en documentos archivados en el de Simancas. Siendo viudo el Rey Fernando el Católico, en los últimos días de su vida sentía tanta juventud en su alma como vejez y debilidad de cuerpo; la charlatanería médica aún no había inventado en aquella época los específicos vigorizadores que hoy se anuncian en los periódicos, y eran estériles cuantas pócimas le recetaban los médicos de cámara para infiltrar los ardores juveniles en la gastada naturaleza de Don Fernando, el cual estaba empeñado en recuperarlos, pues á todas horas, á pesar del dictado de «Católico», sonaban en su oído, lo mismo que en el de Fausto, cánticos de hermosas doncellas contestados por mancebos vigorosos.

Estaba entonces la corte en Medina del Campo, y era alcázar del Soberano el castillo de la Mota, denominado así por estar situado en una altura.

Un paje llamado Subirats, confió al Rey que á su noticia había llegado la existencia de una vieja habitante en Medina, confeccionadora de un filtro cuyos efectos eran de seguro resultado.

De orden del Rey avistóse Subirats con aquella mujer, y ésta dispuso el bebedizo, previniendo al paje que la eficacia del remedio dependía de la manera de propinarlo más que de las drogas de que se componía, y por esta razón había de tomarlo el Rey en siete noches, dadas las doce, en siete pequeñas porciones, subidas úna á uná desde la y siempre por una misma persona.

Esta persona fué Subirats, el cual se encargó de bajar á Medina y subir al castillo siete veces, durante siete noches, la ampolleta con el bebedizo.

Terminado el setenario parecíale al Rey sentirse remozado, y determinó trasladarse á Dueñas, donde murió hinchado, pues esta y no otra eficacia produjo el filtro vigorizador.

Mas antes de morir el Rey hizo noble á Subirats, reconocido á los buenos oficios y deseos del paje, y ordenó que la vieja fuese ahorcada.

— De aquesta guisa — dijo el Rey — , de aquí en adelante, al castillo de la Mota NADIE SUBIRÁ LO QUE SUBIÓ SUBIRATS.

Viendo el historiador la satisfacción producida por sus relatos, se ofreció á escribirlos en papel pergamino, á manera de ejecutorias, si la cantidad estipulada se duplicaba, lo que no aceptó Lelé por bastarle con los escudos para la sala y para membrete en el papel de cartas.

III

El coronel ascendió á general de brigada. La inflazón de la Excelentísima señora de Subirats de Tinto llegó cerca del estallido. Del Pérez y del Gómez desaparecieron hasta las iniciales.

Lelé determinó recibir los miércoles, siendo indispensable, para ser admitido en su casa, uno de los siguientes requisitos; familia de coronel para arriba; ser título; abono de palco en el Real; tener coche propio ó un veintiséis, Panhard; calificativo de elegante sancionado por la pública opinión.

Tan extremada fué en esta separación de clases, que dejó de saludar á una familia andaluza, con la que estaba emparentado Gugú, por el grave delito de tener en Madrid un almacén, al por mayor, de aceites de sus cosechas de Andalucía.

Ninguno de dicha familia iba por el almacén, administrado por dependientes; las chicas vestían elegantísimas; pero Lelé dió en volverles la espalda y en llamarlas las Aceiteras. También dió de lado á los señores del entresuelo, porque tenían farmacia en la planta baja, pues si bien el farmacéutico era rico y su profesión suponía un título científico, al fin y al cabo había un mostrador incompatible con el modo de pensar de doña Lelé de Subirats de Tinto. En cambio, ella enloquecía por meterse en toda casade título, de dinero, de buen tono, y, para conseguirlo, alguna vez se rebajó más de lo que aconsejaba el lema de su escudo.

Loló, el heredero de la casa, si vistiendo no era un Eduardo de Inglaterra, hacía cuanto podía por seguir las huellas de aquel soberano, si bien todo lo que podía no era sino lo poco que le permitía el bolsillo de Gugú, bolsillo oscilante con los días del mes. La indumentaria era la única preocupación que embargaba el desdichado cerebro de Loló, refractario á todo estudio serio.

El porvenir del chico preocupaba algo al general; no así á Lelé que, al contemplar á su hijo con polainas amarillas y guantes — rotos y sucios, pero guantes — paseando por la Castellana, jinete en el caballo de papá, esperanzaba ver á su primogénito caballerizo de la. Real Casa; y convencía á Gugú de que tal cargo era fácil de conseguir, dadas las buenas relaciones que en Madrid iban teniendo.

Para el caso improbable de que esto no pudiera conseguirse, ahí estaba Fifí, niña bonitilla y pizpereta, con pretendientes á montón; y mal habían de ponerse los caminos para no dar con un marido podrido de dinero ó pictórico de influencias, que sostuviera á todos en su rango el día en que Gugú llegara á faltar y quedasen con la viudedad pelada y aun desollada por el tremendo descuento.

Al [soldado] asistente le puso Lelé un traje de calzón corto con los colores dominantes en el escudo de los Tinto, y al perrito una mantita bordada con los escudos de los Tinto y de los Subirats.

A Fifí se le buscó una institutriz ó algo que se le pareciera. La elección de ésta fué problema complicado, y hubo de resolverse después de prolijo estudio y largas discusiones. Si extranjera, resultaba cara; si española, era una cursilería. Lo que más dificultaba la solución del problema era que no pretendían una, sino media institutriz, es decir, una joven de porte distinguido que hablase en francés y que, con su presencia, adornase á Fifí las tardes de los lunes, jueves y sábados, en paseo, y las tardes de los miércoles, que eran los días de recepción, en casa; de esta manera podrían tenerla por poco precio y sin el engorro de mantenerla.

Por un modesto estipendio, la suerte les deparó una jovencita española que hablaba algo el francés, la cual se avino á ser acompañante de Fifí cuatro tardes por semana, sin opción á merienda, pero á condición de pasar por natural de Chalons-sur-Marne y atender por mademosielle.

¿Sabéis quién era esta media institutriz? Aquella joven rubita, pálida y triste, que asomó al estanco cuando su madre me devolvía el billete por falta de cambio. ¡Cuánta sería la desgracia de la familia del estanco cuando la necesidad obligó á Paulita — que este era el nombre de la mademosielle — á venir á soportar las simplicidades de Fifí y los incubicables gases de la cabeza de Lelé!

IV

— ¡A Figueras! ¡Valiente destino! — decía la excelsa Lelé —. Para eso más valía que no te hubiesen colocado.

— No voy á estar de cuartel toda la vida.

— Renuncias al destino.

— No puede ser; he dado mi palabra de aceptarlo.

— Pues te ensucias en tu palabra.

— Pero, mujer, ¿tú sabes lo que es faltar á su palabra un hombre de honor?

— ¡Qué palabra de honor ni qué calabazas! No hay más palabra ni más honor que la conveniencia de cada uno. ¿Vamos á encerrarnos en un poblachón, á perder las relaciones que hoy tenemos en Madrid? Además, Fifí está á punto de ponerse en relaciones con Paquito Ledesma, suerte que le envidiarán todas las amigas, y si nos marchamos antes de que el chico esté bien metido, nos exponemos á que nuestra hija pierda esa proporción.

— No me importaría gran cosa; la madre de Paquito, la viuda de Ledesma, es llevada y traída en lenguas, porque es señora de mucha historia pasada y presente.

— ¿Y qué? Esos hechos históricos no quitan distinción, más bien la aumentan en muchos casos; recuerda, si no. el hecho por el cual el rey Don Pedro hizo noble á uno de tus antepasados.

— Es que lo de la viuda de Ledesma todavía colea.

— Déjalo que colee; el asunto es que tiene dinero á borbotones, su buen hotel y su buen automóvil.

— ¿De modo que me iré á Figueras con Loló?

— Te irás solo; no vamos á quedarnos sin un hombre en casa.

Aquí siguió una violenta escena, en la cual Lelé y Gugú se dirigieron improperios sin cuento, hasta que Loló puso punto final subiéndose á una silla y gritando:

— ¡Papá! ¡Mamá! ¡Que descendemos de los Tinto y de los Subirats!

Este era el resorte con que el hijo cortaba los altercados de sus padres.

Y como Lelé llevó siempre un entorchado más que su marido, y como donde hay patrón no manda marinero, Gugú, en compañía de sí mismo, se marchó á su destino de Figueras, dejando en Madrid á su superior jerárquica dedicada á la pesca y salazón de Paquito Ledesma y al fomento de las amistades de alto copete. Una sola recomendación hizo Lelé á su marido al partir el tren:

— Si tomas ayudante, que sea de Húsares.

V

Cosas de la vida. El noble señor general P. de Tinto, era hermano de un pardillo llamado Romualdo, vecino de Fombellida y dueño de un insignificante molino en el valle de Esgueva. Y aquí debo hacer constar que el referido molino lo heredó de su padre, y aun cuando lluevan sobre mí las maldiciones de la nobilísima Lelé, habré de hacer presente la natural y perogrullesca consecuencia de que, tanto el Excelentísimo señor de Tinto como su hermano Romualdo, eran hijos de un modesto molinero del río Esgueva, uno de los ríos más humildes de Castilla la Vieja; pero sucedió que Gumersindo, el mayor de ambos hermanos, cogió la época en que el molino daba rendimientos bastantes para que el padre le diese carrera, mientras Romualdo, además de perder un brazo en una de las ruedas del molino, cuando tuvo edad apropiada para instruirse, las cuarenta y tantas fábricas de harina construidas á lo largo del Canal de Castilla absorbían, con su moderna maquinaria, toda la molienda de la región, mientras el molinillo del Esgueva permanecía parado.

Cuando murió el padre, como era muy justo, don Gumersindo renunció á la mitad, que le pertenecía, del molino, á favor de su hermano, quizá por cálculo más que por desprendimiento, pues rara vez se levantaba la tajadera del caz, la ganancia no llegaba á la categoría de niquiscocio, y en cuanto al edificio, era un caserón viejo de tapial, que sólo podía servir para que el desgraciado Romualdo y sus hijos no durmiesen á la intemperie.

He ahí las circunstancias por las cuales un hermano era el nobilísimo señor de Tinto, mientras el otro quedó en Romualdo Pérez, á secas.

Varias veces escribió Romualdo á su hermano llorándole su afligida situación y pidiéndole algún socorro, cosa que Gugú no pudo hacer nunca, pues los encajes, plumas y lazos aumentaban en su casa con los ascensos, y gracias á que el último duro del mes llegase á saludar al primero del siguiente.

— Mi pobre hermano está pasando una vida miserable — se atrevió á decir Gugú á Lelé —. Si pudiéramos enviarle alguna cantidad. . .

Buena cosa dijo.

— Para nada la necesita — contestó Lelé encrespada —. Sobrada tontería hiciste con cederle la mitad del molino.

— Como nada producía. . .

— Vete á saber; esa gente de pueblo es muy ladina; creen que los de Madrid nadamos en oro; además, ellos están acostumbrados á pasar con un trozo de pan.

Muy calamitosa pintó Romualdo su vida en una de las cartas; la conciencia dictaba á Gugú que llamase á su hermano y familia y que los mantuviese, pero no llegó ni á decírselo á su mujer por temor al escándalo que ésta hubiera armado.

Escamada Lelé del frecuente gemir de su cuñado, determinó interceptar y romper las cartas que éste escribía, y no siendo contestadas, no volvieron á recibirlas.

VI

Las señoras concurrentes á los miércoles de Lelé se disputaban la amenísima conversación de un joven recoquín de cuerpo, mequetrefe de condición y maldiciente y dicharachero por temperamento, al cual llamaban Quico, y era gran hozador en vidas y honras ajenas, inventor de apodos y un tanto ingeniosillo y hábil para decir groserías finamente.

Fué el primero en confiar á los amigos de la casa que Paquito, á pesar de sus años y aspecto de hombre, seguía tan bebé como cuando estuvo en ama, pues además de hablar «zopas pitas» y de babear, continuaba apasionado por las pajaritas de papel; de noche le daba miedo dormirse sin luz, y por las mañanas aun lo vestía la criada, sin peligro alguno para la moral.

Añadía que Paquito carecía de arrestos para declarar su atrevido pensamiento á ninguna chica, y que nunca hubiera ni dirigido la palabra á Fifí, á no ser que Lelé había dada mil vueltas hasta procurarse ocasión y persona que la presentara á la viuda de Ledesma, con la cual estuvo extremosa hasta meterse en su hotel y ayudarla á poner las añadidos.

Si estas eran invenciones de Quico ó si eran hechos reales, no diré yo, ni garantizaré otras especies que de Lelé esparcía el mismo cronista, y en las que jugaban principal papel modistas malhumoradas, comerciantes indiscretos y de poca espera, y proveedores lenguaraces é insolentes, pues siendo estas habladurías procedentes de las criadas y de la portera de la casa, fuera poco airoso ponerlas el visto bueno.

Nada tendría de extraño que hubiese algo de cierto, pues la pícara sociedad exige, muchas veces, estirar el brazo más de lo que la manga permite: el sombrero de estación no admite espera, ó mejor dicho, los sombreros; el abrigo de invierno llama á la puerta; el espumoso boa se impone, y todo esto hay que lucirlo en alguna parte; ninguna mejor que el teatro en día de moda; y si á esto se añade que en Fifí estaba el porvenir de la familia, se comprenderá que en ella se echase toda la carne al asador y se la presentase rebosante de oropel, á pesar de estar la paga de Gugú repartida entre Madrid y Figueras.Entre las familias conocidas se daba ya por hecha la boda de Paquito con Fifí, y ésta y su madre, no sólo asentían á tal creencia, sino que ya habían empezado á echar sus trazas para el cercano equipo de novia.

Pero era la verdad que, á pesar de las muchas ocasiones que Lelé había procurado á Paquito, éste no se había declarado á Fifí, y después de acompañarla y visitarla, seguía mirándola embobado, sin hablarle más que de sus colecciones de postales, sellos y series y otras niñerías.

Aunque era mucha y reconocida la cortedad de Paquito, Lelé culpaba á su hija de inhábil y poco experta en pinchar y tirar de la lengua al pretendiente, y para llegar cuanto antes á su objetivo, aleccionó á Fifí.

— Mira, hija mía; las chicas no tenéis sino dos ó tres años buenos, y han de aprovecharse. Eres bien parecida y estás en edad de ser dueña de cualquier joven que en ti se fije.

A poco enamorado que esté, no dirá lo que él quiera, sino lo que á ti se te antoje y convenga, si tienes maña para conducir la conversación al término que te propongas; pero esto has de hacerlo fingiendo la mayor inocencia y sin soltar prenda de interesada, y si tuvieses necesidad de soltarla, lo harás á medias y en forma que puedas recogerla á tiempo, y demostrar al otro que es un presuntuoso visionario.

No es de esperar que fracase tu boda con Paquito; pero por si tal ocurriese, sírvate de táctica para los muchos que habría de pretenderte, que á cada uno debe tratársele según su condición, pues cada pájaro tiene su reclamo y cada pez su carnada predilecta.

De los sabios y estudiosos nada te digo, pues lo que conocen de ciencia sublime desconocen de la vida práctica, y ciegan y se entregan á las primeras de cambio.

Escámate de los que de corrido y con verbosidad te declaren su amor á poco de presentados, pues son catasalsas que tienen la declaración por deporte y distracción, mariposean de una en otra sin posarse en ninguna, y no hay quien los lleve á la Vicaría, aunque á ninguno conviene rechazar de manera que se ofenda su amor propio, porque se vengarían llevándote en lenguas.

De los atrevidos mordaces no hay que dar oídos sino á lo que convenga y sea prudente que las chicas oigan.

A los ocurrentes procura celebrarles las gracias que pretendan decir, aunque no mucho, para que no se envanezcan y juzguen superiores á ti.

Cuida de no mostrar interés por ninguno, por mucho que te halague su posición y agrade su físico, pues los hombres suelen huir de la que se les acerca y correr tras de la que escapa, por lo cual has de emplear un ten con ten y un tira-afloja prudentes.

Los hay tan soplados y llenos de amor propio, que callan lo que su pecho siente sólo por temor de verse corridos con un desaire; algunos son cortos de genio, vergonzosos, y no se les alcanzan palabras con que insinuarse, máxime si, como le sucede á Paquito Ledesma, el exceso de enamoramiento les coagula la declaración en la garganta y los nervios ponen un candado en su boca. A unos y á otros conviene ayudarles como el vendedor ayuda con el dedo, disimuladamente, el platillo de la balanza en provecho propio.

Estudiantes y cadetes son adoradores de los que has de huir, pues ofrecen casamientos muy problemáticos y á largo plazo, se vanaglorian en los corrillos de sus compañeros propalando lo que fué y lo que no fué, y al terminar los estudios vanse á su casa, dejando á la chica agostada y seca de tanto amar sin resultado.

El mostrador es un mueble infamante para lás que llevamos tan ilustres apellidos, y de él estamos obligadas á abominar, mas no así del hijo del comerciante enriquecido, dispuesto á enseñorearse con lo que su padre ganó, aun cuando haya sido con fraudes y otras malas artes y con inmunda mercadería.

Todo esto has de tenerlo muy presente si no quieres quedarte para presidenta de las Hijas de María á perpetuidad.

Y después de estos y otros consejos de la misma índole, la madre concretó á la hija lo que convenía decir á Paquito en la primera entrevista.

VII

El más brillante de los miércoles de las de Tinto fué el honrado por la presencia de la viuda de Ledesma, con la cual Lelé, nerviosa de contento, no sabía qué hacerse ni en qué altar colocarla; y bien lo merecía viuda tan guapetona, ricamente vestida y con sortijas de lanzadera en todos los dedos de las manos y hasta en los de los pies, según aseguraba Quico.

Se bailó y conversó, y de hacer ó deshacer música se encargó el conde de San Roque — título de los que, en Roma, se hacen dos mil en un dominus vobiscum —, dedicado á llevar la peste á las tertulias, berreando la vechia zimarra y demás canciones de bajo, que aplauden todos y á nadie agradan. Como á su potente vozarrón retemblaban las vidrieras, se paraban los relojes de péndola y hasta se destapaban las botellas de Champagne, no era necesario interrumpir las conversaciones para oirle, y mientras se despachaba á su gusto. Fifí, sentada junto á Paquito, ponía en práctica los saludables consejos de su mamá.

— Mire, Ledesma; cuando San Roque acabe de cantar, no tome á mal si le dejo y me voy con las de Bérriz; la compañía de usted me es muy agradable, pero mamá ya me ha reñido varias veces, pues dice que todas mis atenciones son para usted, ó por lo menos, así lo parece.

— Y yo le estoy á usted muy agradecido, amiga Fifí.

— Sí; pero ya comprenderá que esto no puede seguir así; fíjese cómo nos miran todos. . .

— No sé por qué.

— Al verle siempre á mi lado, pueden creer lo que á usted, ni remotamente, le habrá pasado por la imaginación. Su misma mamá de usted, que es persona de talento, ¿qué pensará?

— Pensará. . . lo que yo le tengo confiado; que hace tiempo deseo decir á usted una cosa, pero no me atrevo...

Aquí, el cantante se vió obligado á suspender el ¡Píf! ¡Paf! de Hugonotes, porque Eduardo, el perrito de la casa, que también asistía á la tertulia, con su mantita de gala, empezó á ladrar á San Roque. Vino la doncella, y á duras penas pudo sacar al perrito de entre las faldas de Lelé y llevárselo al cuarto de plancha.

— Eduardito es un sabio — decía Quico.

San Roque comenzó de nuevo y con más bríos, y Fifí siguió recreándose en el titileo del flotante corcho.

— ¿Tan grave es lo que piensa usted decirme?

— Grave... si se quiere, no es grave; es lo más sencillo del mundo, después de todo; pero no deja de ser un atrevimiento la idea que yo acaricio; sin embargo, confío en que usted me perdonará si encuentra exagerada mi pretensión.

— Sea lo que fuere, puede usted decírmelo sin ambajes ni rodeos, en la seguridad de que he de escucharle con el mayor agrado.

— Pues bien, amiga Fifí; como ya le he dicho varias veces, yo tengo una colección de sellos bastante completa, pero me falta el dos reales certificado, rojo, busto Isabel Segunda, año cincuenta y uno, valuado en quinientas pesetas, según catálogo; y como usted lo tiene en su colección, deseo poseerlo á cambio de otros muchos que á usted le faltan y yo puedo proporcionarle, porque los tengo repetidos; usted me dirá si acepta.

En aquel momento, San Roque gritaba:

— ¡Pif! ¡Paf! — apuntando con los brazos, alternativamente, á Lelé y á la viuda de Ledesma, mientras Eduardito ululaba en el cuarto de plancha de modo tan lastimero, que llegaba al alma.

Fifí no supo qué contestar, y los siete colores del iris pasaron por su cara en un instante. Vió que los contertulios la miraban sonrientes, produciéndole el efecto de una puñalada la risa del maldiciente Quico que acababa de hacer un chiste á costa de ella y del Niño Quitolis, apodo con el cual había confirmado á Paquito; creyóse Fifí blanco de todas las cuchufletas; no pudo resistir más, levantóse sin decir palabra y fuése á su cuarto, donde rompió á llorar amargamente.

Lelé, atenta á la pareja, había ido traduciendo las impresiones reflejadas en el semblante de Fifí; salió tras de su hija, y ésta, entre zollipos, le contó la simplicidad de Paquito, que daba al traste con todos los ensueños de boda.

¡Adiós hotel, abono al Real, sortijas de lanzadera y automóvil veintiséis, Panhard!

— ¡Quiá! — decía Lelé —, eso no ha sido niñería de Paquito, sino una parada en seco; una retirada aconsejada por su madre.

Así es, que el primer impulso de Lelé fué volver á la sala, decir cuatro frescas á Paquito, cantar las cuarenta en bastos á la mamá, y poner á los dos de patitas en la escalera, que para estas frescuras y otras mayores le sobraban arrestos; pero como este proceder hubiera sido pública confesión del ridículo, é impropio de una Subirats de Tinto, determinó consumirse con el veneno en sus entrañas antes que darse por sentida; y ensayando una sonrisa de indiferencia y alto desprecio, fué á decir á los contertulios que Fifí se había indispuesto repentinamente y que, por tal motivo, daba por terminada la reunión.

Y no fueron carcajadas las que soltó la viuda de Ledesma cuando se dió cuenta de lo ocurrido.

VIII

Era necesario no demostrar la menor contrariedad. La prudencia aconsejaba que Fifí se mostrase más alegre que de costumbre. Por eso el próximo día de moda madre é hija tomaron butacas para [el Teatro] Lara, donde la de Ledesma tenía palco; de este modo, si esta señora se había enterado de algo, vería el contento de Fifí, y si Paquito venía á saludarlas, tendrían ocasión de burlarse de él en forma que no le quedasen ganas de volverlas á saludar.

Se vistió Fifí de mil perifollos y apatuscos; una peinadora, de las caras, hizo llamativa Biblioteca Nacional obra de arte de su pelo, y Lelé echó el resto haciendo estrenar á su hija un magnífico boá de plumas blancas, transformándola en un arbusto nevado.

Al verlas entrar, la de Ledesma no pudo contener la risa, y aunque trató de disimular el motivo, hablando con otra señora de su palco, á Lelé y á Pdfí no se les escapó el regocijo de la viuda; ellas contestaron con una sonrisa despectiva, y quedaron rotas las hostilidades.

De uno y otro bando se dispararon miradas burlonas y risas exageradas hasta llamar la atención. Entre risas forzadas, Lelé hizo de la de Ledesma comentarios sabrosos de su vida, en alta voz, para que se enterasen los espectadores de las filas inmediatas; la niñita tampoco se quedó corta haciendo el dúo á su madre, y los calificativos de «tarasca», «pendón» y «viuda de Ledesma y Compañía » flotaron en el espacio, y como fueran presentidos por la viuda, ésta correspondió con los dictados de «entremetidas», «cursis» y «lagartas», también en voz gutural y más levantada de lo prudente.

Terminada la función, la viuda bajaba el último tramo de la escalera, y con la vista puesta en Lelé y Fifí, que estaban en el vestíbulo, dijo riendo y en alta voz:

— ¡Jesús! ¡Lo que me he reído esta noche! ¡Qué comedia tan graciosa! Hay que decir á don Cándido que se repita...

No se fué de vacío la de Ledesma; mientras iban saliendo, Lelé dijo á su hija, en igual forma:

— Oye, Fifí: ¿sabes que debe ser difícil reir con dentadura postiza?. . .

Y ambas forzaron otra risotada.

Así como hay caballería rusticana, existe también la cabañería señoril, con cuyas armas libraron batalla aquella noche la encopetada viuda de Ledesma y las muy nobles y distinguidas señora y señorita de Tinto y de Subirats.

IX

— ¿La señora del general Tinto?

— Aquí vive.

— Vengo de Figueras, y traigo encargo de saludarla de parte de su esposo. Dele mi tarjeta.

— Tenga la bondad de pasar á la sala y de esperar un momento.

Jaime Dalmau y Masaguer, según decía su tarjeta, sentóse en la sala, y allí estuvo esperando cerca de un cuarto de hora. Durante ese tiempo oyó el ir y venir de faldas, cerrarse unas puertas, abrirse otras y algún cuchicheo en el pasillo y habitaciones inmediatas; y á no estar de espaldas, hubiese visto moverse ligeramente el portier que con el gabinete comunicaba, por entre cuyos pliegues hija y madre atisbaron al forastero para ver si su pelaje merecía la honra de ser recibido por ellas.

Ya molestado el forastero por tan larga espera, así discurría:

— Tendrá que ver la indumentaria de estas señoras por dentro de casa, cuando á las cinco de la tarde necesitan media hora para salir á recibir una visita.

Lelé y Fifí vieron que el forastero tendría unos veintiocho años, vestía con cierto descuido, llevaba las botas empolvadas y el peinado á la desgreñé; y después de alguna discusión, censurando al general por enviarles visita tan facha, convinieron en no recibir al provinciano, echar una reprimenda á la criada por haberle hecho pasar, y escribir al general rogándole que, en lo sucesivo, fuese más mirado en la clase de visitas que les mandase.

La doméstica volvió á la sala, para decir que las señoras no estaban en casa.

Dalmau frunció el ceño, dedicó á las señoras una grosería, mentalmente, y dijo:

— Lo siento, porque soy portador de una cantidad que el general me entregó para la señora, y como no pienso volver, dice usted á la señora que estoy en el Hotel Inglés, donde puede enviar por el dinero.

Y tomó la puerta, arrepentido de haberse prestado á tal comisión.

Aprovechando la venida á Madrid, de don Jaime Dalmau, el general había entregado á éste la asignación que de la paga enviaba mensualmente á la familia.

Llegaba el forastero á la portería cuando oyó la voz de la criada, que le llamaba desde lo alto:

— ¡Caballero! De parte de la señora, que haga usted el favor de subir.

Malhumorado y rezongando volvió el hombre á subir las escaleras, que no eran pocas.

— Usted dispense — dijo Lelé—; mi hija se encuentra delicada y no recibimos á nadie; luego estas criadas son tan torpes, que no nos había dicho que venía usted de parte del general.

Desde que el señor de Tinto se puso el entorchado, Lelé ya no le volvió á llamar Gugú ni esposo, sino general.

Dalmau volvió á la sala, y mientras de la cartera sacaba la asignación, Lelé admiróle de reojo el magnífico alfiler de brillantes y un deslumbrante solitario en una sortija, y entonces advirtió que todo cuanto el forastero vestía era de clase extra; pero, zafio y descuidado por hábito, no aparentaba elegancia alguna, á pesar de su rico indumento.

No permitió Lelé que se marchase tan pronto. Le hizo tomar asiento, y con excusa de preguntarle por el general y vida que éste hacía en Figueras, sonsacó que Dalmau era soltero y había venido á la corte para establecerse.

A las pocas noches, Lelé vió á Dalmau en el teatro, correctamente trajeado de frac, pero peinado á medio mogate, y sin curarse de estar sentado sobre un faldón, ni de si se le arrugaba la pechera con su postura oriental, ni de si llevaba algo ladeada la corbata.

Tal descuido parecióle á Lelé más bien de buen tono que chabacano, y Dalmau fué presentado á Fifí, con la cual estuvo discretamente galante y expresivo.

A ella no le disgustó del todo el provinciano, y á no ser por el poquito asento catalán y el ligero sibileo que daba á las esesss.. . le hubiese resultado un joven agradable del todo.

Ellas aprovecharon la ocasión para traer á cuento, y por los cabellos, su amistad íntima con el conde de San Roque, la baronesa de la Pacotilla y la vizcondesa de Cantaenayunas, y finalmente le recomendaron que no dejase de asistir á sus miércoles si quería relacionarse con lo más distinguido de la sociedad, madrileña.

Asistió Dalmau á la reunión; visitó á las de Tinto al día siguiente; se hizo el encontradizo en paseo. . . No había duda, estaba interesado por Fifí.

Mas el cisquero de Quico supo que Dalmau acababa de abrir, en Madrid, un gran establecimiento de abonos minerales, y á la primera ocasión lo hizo saber á Lelé y á Fifí, glosando lo de los abonos con dos ó tres chistes, no muy aseados, que dejaron abochornadas y corridas á las de Tinto.

Dalmau quedó descalificado desde aquel momento. Era necesario que no volviese á casa de Lelé. Cosa fácil.

Se encontraron en paseo; le clavaron los impertinentes; él las saludó; ellas volvieron la cabeza al otro lado, haciendo bien patente y manifiesto el desaire.

— ¡Tratarnos con un vendedor de abonos! ¡Ja, jay!... En seguida...

X

Romualdo, el pardillo del valle de Esgueva, había hecho el firme propósito de morir de inanición antes que vender ó hipotecar el molino. Sus dos hijos, ya mayores, ganaban un pequeño jornal donde y cuando podían; la mujer lavaba ó cosía para fuera de casa, y Romualdo hurgaba por las orillas del Esgueva en busca de cangrejos, y era su distracción única limpiar la vetusta maquinaria del molino y contemplarla grandes ratos como á un hijo enfermo durante largo tiempo, pero del cual no se ha perdido la esperanza de salvarle.

En esta disposición se encontraba una tarde cuando oyó que en el exterior preguntaban á su mujer por el nombre del molino. Salió á la puerta. El que preguntaba era un joven enteco, con lentes, acompañado de algunos hombres portadores de banderolas, miras, trípodes y algunas cajas con aparatos topográficos. Era una sección del Instituto Geográfico encargada de levantar el plano de aquellos contornos.

El joven, con sus acompañantes, entró en el molino á beber agua y estuvo hablando largo rato con Romualdo. Lo que hablaron, más adelante se sabrá; por ahora basta decir que, desde aquel momento, la esperanza renació en Romualdo; fuese á Fombellida y, por primera vez, buscó quien le prestase unas pesetas poniendo su molino por garantía, y marchó á Madrid en un tren carreta, sin más equipaje que las clásicas alforjas, ni otras vituallas para el viaje que unos huevos duros, cangrejos cocidos y una hogaza.

Al llegar á la corte, su primera preocupación fué dar un abrazo á su hermano, al cual creía en Madrid, y ver á su cuñada y sobrinos, que aún no conocía; así es que desde la estación del Norte echó á andar hacia el barrio de Salamanca, llegó al final de la calle de Serrano; en el número donde hacía dos años y pico había dirigido las cartas á su hermano, preguntó por el general Pérez, contestándole en la portería que ni conocían á ese general ni en aquella casa habitó Pérez alguno desde que fué construida.

El hombre volvió hacia la Puerta del Sol; preguntó por el general Pérez á cuantos soldados encontraba al paso, á los de Orden público y á los oficiales, sin que nadie le diese razón, hasta que un guardia civil le aconsejó que fuese al Ministerio de la Guerra, donde podrían enterarle.

Así lo hizo, dispuesto á entendérselas con el propio ministro antes que acostarse aquel día sin abrazar á su hermano y conocer á su cuñada y sobrinos.

En el Ministerio supo, con gran desconsuelo, que su hermano estaba en Figueras, y uno de los escribientes le dió las señas del domicilio de la generala, hacia donde se dirigió atravesando Madrid de parte á parte por segunda vez.

Jadeante y despeado llegó á casa de su augusta cuñada.

Era un miércoles; Lelé recibía en corte y estaba jugando á los aristócratas con algunas familias amigas, cuando la doncella entró en la sala, y coram populo, con una indiscreción adorable, dijo:

— Señora: un tío paleto, manco y con alforjas dice que es hermano del general y quiere ver á ustedes. ¿Dónde le paso?

Un tiro no le hubiese producido á Lelé peor efecto.

— ¡A ninguna parte! — gritó —. El general no tiene ningún hermano; le dice usted que viene equivocado; que vaya bendito de Dios, y cierre usted la puerta.

Así lo hizo la doncella.

Romualdo creyó de buena fe que allí no vivía su cuñada; pero la portera, que había tomado ojeriza á las de Tinto por su.s muchos humos y postines, le enteró de que si no habían querido recibirle era porque se avergonzaban de estar emparentadas con uno de su pelaje, y añadió que, á dar con ella, había de volver á subir, tirar la puerta de dos patadas, y delante de las visitas poner á doña Lelé como hoja de perejil.

No cabía en la mente del provinciano acción tan villana, y contra la afirmación de la portera, sostuvo que aquélla no podía ser la familia del general Pérez; mas la mujer, por sincerarse, llamó en su auxilio á Quico, que en aquel momento entraba, y éste corroboró que allí vivía la familia del general don Gumersindo Pérez de Tinto; que la señora se llamaba Leonor, la chica Filomena y el chico Lorenzo.

— Los mismos — exclamó Romualdo.

— Como que tiene usted la misma cara que don Gumersindo — dijo Quico.

— Como que es una saliva del general — añadió la portera —; no hay más que verlo para sacar la parentela; pero ellas lo han negado por no recibirlo, porque lo repugnan á usted.

Quico se dió cuenta de lo sucedido, y concibió en seguida la diabólica idea de hacer subir otra vez al provinciano y gozarse ante los apuros de Lelé y Fifí.

— Usted sube ahora mismo conmigo, y yo le presento; traiga las alforjas, que yo entraré con ellas. . .

— No, señor, no — contestó serio y digno Romualdo —, no quiero que se avergüencen de tener un pariente pobre; lo que sí agradeceré á ustedes es que digan á mi cuñada que no venía á pedirle nada.

Y salió en busca de posada, enjugándose una lágrima con el dorso de su mano única.

XI

— Mira, Fifí: carta del general.

— ¿Qué dice?

— Que siente muchísimo nuestro desaire á Dalmau, y lo califica de gran ligereza, pues dice que es un hombre de muchísimo talento, ingeniero agrónomo, muy rico, de brillante porvenir y perteneciente á una de las más distinguidas familias de Figueras.

— El majadero de Quico tuvo la culpa.

— Hay que volver las amistades con Dalmau; el pobrecillo estaba enamorado de ti. .. y como proporción, no creo que encuentres otra mejor, porque ya no es ningún niño; es de los dedicados á estudios científicos, y ya te dije que esos se vienen á la mano á las primeras de cambio.

— Sí; pero eso de los abonos...

— Son abonos minerales, cosas de droguería; si fuesen abonos naturales, ni que se tratase de un archimillonario lo consentiría. En ese terreno ya sabes que soy intransigente; y siendo tan rico como tu padre dice, una vez casada, fácil te será convencerle para que cierre el establecimiento y vivir en grande sin que nadie pueda motejaros de tenderos.

— El caso es que lo hecho ya no tiene compostura.

— ¿No ha de tenerla? Loló desempeñará la comisión.

Aunque el futuro caballerizo protestó del desairado papel que se le confería, al fin lo aceptó contento y fué á visitar á Dalmau, á cambio de que Lelé le comprase, por tal servicio, unos guantes de punto de lana, blancos, que era la última aquellos días.

Fué Loló más allá de la estación del Mediodía, donde Jaime Dalmau tenía sus almacenes y laboratorio, y en éste se encontró al ingeniero analizando un fosfato.

Gran sorpresa recibió Dalmau al ver á Loló; no fué menor la de éste al encontrarse al pretendiente de su hermana vestido de larga blusa, anchas botazas de cuero y gorra de obrero, soplando en una hornilla y añadiendo carbones á dedo como la más zafia cocinera.

—Me permitirá que continúe — dijo Dalmau—; es operación que no puedo suspender; mientras tanto, sepa yo á qué debo el honor de ver á usted por aquí.

— Vengo de parte de mamá á devolverle su visita, pidiéndole nos dispense si lo hemos retardado por causas ajenas á nuestra voluntad, y á expresar á usted lo mucho que hemos sentido no haberle visto por casa los últimos miércoles.

Jaime expuso, en pocas palabras, su resentimiento.

Loló trató de convencerle de que el motivo era infundado, y puso su palabra de honor como garantía de que no hubo desvío ni desaire por parte de su mamá y hermana si dejaron de saludarle, sino efecto de óptica, pues ambas hacían de los impertinentes un uso innecesario que ya les había proporcionado algún otro disgusto de la misma índole. Y acabó con miles de protestas de aprecio y sincera amistad.

Dalmau se dió, ó hizo que se daba, por convencido y satisfecho, y para no insistir en tan enojoso asunto, derivó la conversación hacia las excelencias de sus abonos, al nitro del Perú, al fosfato tribásico de Logrosán, á los fósiles de Bélgica y á los coprolitos de Inglaterra, y explicó á Loló cuáles eran los abonos que contenían nitrógeno más fácilmente asimilable á las tierras, con las combinaciones químicas que se producían; por más que Loló tenía más aptitudes para asimilarse los abonos mismos que la teoría de ellos.

Terminado el análisis, Dalmau le enseñó los almacenes abarrotados de sacos, que no olían á opoponax precisamente, pues los había que contenían sangre en polvo, despojos de matadero, secos, pezuñas y cuernos tostados y pulverizados, residuos de fábricas de salazón de pescado y muchas inmundicias más, nitrogenadas naturalmente.

La entrada de un pardillo del valle de Esgueva puso término á la visita, y Loló volvió á su casa, considerando por el camino cuán grande era la desgracia de Dalmau al verse obligado á manipular materias tan prosaicas y á tratar mano á mano con aquellos destripaterrones; y decidió no decir á su mamá y hermana palabra de lo que había visto, y mucho menos de lo que había olido; no fueran aquellas emanaciones nitrogenadas á dar al traste con la probable boda; pues, á pesar de su ignorancia supina, Loló presentía la evolución de la materia y la transformación de los abonos en billetes de Banco.

XII

Aquel pardillo que entró en los almacenes de Dalmau, estando Loló, era manco y se llamaba Romualdo; demasiado lo habrán comprendido los lectores.

Tío y sobrino se vieron sin adivinarse, y muy natural que así sucediese, pues el pardillo no llevaba el escudo de los Tinto bordado en las alforjas.

— Me han dicho — empezó el forastero — que, además de los abonos minerales, tiene usted la representación de algunas casas extranjeras, constructoras de toda clase de material para instalaciones y fábricas de electricidad.

— Así es, en efecto—, contestó Dalmau.

— Pues bien; yo tengo un pequeño molino harinero, con el que, hoy por hoy, no muelo ni un mal grano de trigo; pero me aseguró un señor de esos que andan por ahí levantando planos, que con el salto de agua del molino, y gastándome unas pesetas, podría mover una pequeña máquina eléctrica, de esas que llaman dinamos, y dar luz á los tres pueblos inmediatos, Fombellida, Castroverde y Torre de Esgueva, distantes del molino kilómetro y pico el que más. Usted me dirá si eso puede ser.

— Vamos á verlo: por el caz del molino, ¿cuánta agua pasa por segundo?

— Setecientos litros; de eso tengo seguridad.

— Son 700 kilogramos. ¿De qué altura caen?

— De dos metros con 20 centímetros.

— Setecientos por 2 con 20, son 1.540 kilográmetros; los cuales, divididos por 75, dan el número de «caballos» á que el salto de agua equivale, y con los cuales ha de moverse la turbina, y ésta, á su vez, moverá la dinamo; pero la energía disponible, al pasar del caz á la turbina y de ésta á la máquina eléctrica, irá disminuyendo, de modo que dando 20 caballos el salto, la turbina dará 16 y el generador eléctrico, 12.

— Pues, hijo, diga usted que se matan más caballos que en una corrida.

— Pues todavía queda otro toro por correr.

— ¿Cuál?

— La línea; porque ha de saber usted que la corriente eléctrica, igual que una corriente líquida, tiene sus filtraciones, lo mismo que los fondos de cualquier Municipio; ¡conque ya puede usted dar la puntilla á tres caballos más!

— Y nos quedan nueve caballos.

— Suponiendo que emplee usted lámparas de «medio consumo», con cada caballo puede encender 30 lámparas de 10 bujías.

— Son 270 lámparas; las que necesito, precisamente, para los tres pueblos, por lo que ya tengo hablado con los alcaldes y los vecinos.

— Entonces, puede usted convertir el molino en fábrica de energía eléctrica, y cantar victoria.

— Cantar. . . cantar. . . Si usted me hiciera el favor de decirme lo que me podrá costar, sobre poco más ó menos. . .

Jaime sacó unos catálogos, tiró de lápiz y papel, y durante algunos minutos estuvo haciendo números mientras Romualdo le dictaba algunos datos y le contemplaba con veneración.

— Aquí está el presupuesto — dijo Dalmau al terminarlo— : 10.700 pesetas es la cantidad alzada que yo presupongo.

Romualdo tomó el papel, quedóse contemplándolo buen rato y dándole algunas vueltas en silencio, hasta que le dijo el ingeniero:

— ¿Qué? ¿Le parece á usted mucho la cantidad presupuesta?

— Al que nada tiene, todo le parece mucho; quiero decir con esto, que yo no dispongo de un real — contestó Romualdo con gran tristeza.

— Busque usted un socio capitalista.

— A eso he venido á Madrid; a ver si podían hacer algo por mí los parientes que tengo; pero mi hermano está en Figueras, y su familia se ha negado á recibirme, porque son gente que presume, y yo. . ., yo no soy más que un pardillo, como decimos allá por Valladolid; lo que haré es escribir á mi hermano el general Pérez Tinto, á ver si quiere salir fiador de esa cantidad á que sube el presupuesto.

— ¿Usted es hermano del general Tinto?

— Por parte de padre y madre. ¡Qué! ¿Le conoce usted?

— ¡Ya lo creo! Y trato mucho á su familia; ese joven que salía cuando usted entró, es el hijo del general.

Entonces, Romualdo contó á Jaime su desventurada historia, con el recibimiento que le había hecho Lelé.

Nada de esto extrañó el agrónomo, que se compadeció de aquel pobre hombre, sintiendo por él tan viva simpatía como repulsión sintió de Fifí, Lelé y Loló, desde aquel momento.

— No hace falta que escriba usted á su hermano — dijo Dalmau —; no tengo inconveniente en proporcionar á usted dinamo, hilo de cobre, aisladores de porcelana y demás material que se necesita para la instalación; yo me reintegraré del importe pagándome usted una cantidad mensual á contar desde medio año, después de estar funcionando la fábrica. Usted dirá si le conviene la proposición.

Romualdo se quedó sin poder contestar, embargado por la alegría. De buena gana hubiese dado un abrazo al ingeniero; pero, con un solo brazo, le pareció irreverencia. Deshízose en frases de gratitud incoherentes y mal hilvanadas, pues para hablar bien y con elocuencia precisa no sentir lo que se dice, y el hombre sentía muy hondo agradecimiento en aquel instante.

Dalmau quedó encargado de redactar el proyecto que había de entregarse al Gobernador civil de la provincia, para ser cursado á la aprobación de Obras públicas, así como de enviar á Valladolid todo el material necesario.

XIII

Empezaba á anochecer cuando Romualdo salió de los almacenes de Dalmau.

Los últimos destellos del sol poniente produjeron en su ánimo los efectos de un amanecer.

Vió cómo iban encendiéndose las bombillas de algunas tiendas y los arcos voltaicos de la calle, haciéndose la ilusión de que era él quien les suministraba el fluido.

Llegó á la posada y no quiso cenar. Necesitaba encontrarse á solas con sus esperanzas, á punto de realizarse, gozarse con ellas, y se acostó.

En las pocas horas que pudo conciliar el sueño, vió el cauce del pequeño Esgueva convertido en cinta de luz, y deshacerse en nube de chispas intensas al saltar por la tajadera de su molino, dentro del cual sus hijos las recogían, empaquetaban y remitían á los pueblos cercanos, mientras el susurro del agua y el zumbido de la dinamo entonaban himnos á la ciencia y al trabajo.

XIV

Dalmau fué á visitar nuevamente á Lelé. Volvió á esperar un cuarto de hora en la sala y á ser disecado por madre é hija desde el observatorio. Vestía levita inglesa irreprochable, corbata al desgaire con alfiler puesto de cualquier modo, pero corbata y alfiler que hubiesen hecho la felicidad de Loló.

Lelé y Fifí, antes de salir á la visita, pasaron por el recibidor á fisgar el abrigo que Dalmau había dejado en el perchero.

Estaba forrado de pieles; superior. ¡Dos mil pesetas!

— ¿Pero en qué cabeza cabe? Por Dios, amigo Dalmau, con lo que en esta casa se le aprecia y lo mucho que el general nos lo tiene á usted recomendado; no sabe usted el disgusto que pasamos cuando nos contó Loló el por qué no había usted vuelto; no le digo más sino que Fifí se puso mala del disgusto.

Estas explicaciones debieron de convencer á Dalmau, que acabó por pedir mil perdones por su equivocación.

Continuó el ingeniero tratando á las de Tinto, y el día del cumpleaños de Fifí envió á ésta una artística corbeille que, dada la estación, debió costarle bastante.

Las amistades de la casa ya habían empezado á felicitar á Fifí por su suerte; ella aceptaba las felicitaciones con el consiguiente esponjamiento, y madre é hija habían vuelto á estudiar los escaparates de confecciones para ir planeando el equipo.

Pero el demontre del agrónomo llevaba tres ó cuatro meses visitándolas y buscándolas en paseo, sin hacer declaración en regla á Fifí. De nada servían las diarias lecciones de la madre. La chica procuraba colocar á Dalmau en el disparadero; como si no. Le hablaba de lo que se habría dejado en Figueras, y él aseguraba no haberse dejado sino á su anciano padre. Llegó á preguntarle su opinión acerca del amor, y Dalmau se extendió en filosofías; llamó al amor afinidad electiva, y lo equiparó á la afinidad química, con otros conceptos tan profundos que, para Fifí, resultaba lenguaje persa, y no sabía explicar á su madre lo que el ingeniero le había dicho.

— Dile que te ponga unos versos en el abanico; puede que así se claree, y hostígale añadiendo que los versos te gustan muy expresivos, á ver por dónde sale.

Dalmau no había hecho versos jamás, y no era el almacén de abonos el lugar más apropiado para inspirarse; así fué que el hombre, á trancas y á barrancas, puso en el abanico la pedestrería siguiente:

Jugar con el abanico

es costumbre en la mujer,

y que al suelo se le caiga

es muy frecuente también.

Fifí, que así le suceda

mucho lo celebraré,

porque así habré conseguido

estar á los pies de usted.

DALMAU.

— ¡Vaya, vaya! — dijo ya impaciente Lelé —, ese tío sabe más que Briján, y es preciso herrar ó quitar el banco.

Y concedióle de plazo hasta el día del baile de personajes.

Me olvidé decir que la de Ledesma había dado un baile de trajes, y Lelé, para no quedar debajo, decidió dar otro, de trajes también, pero representando un personaje histórico cada uno. Esto no podía ser costoso, pues el gasto corría á cargo de los invitados, y respecto al obsequio, el té era cosa socorrida y estirable mientras corriera el Lozoya.

Como remate de la fiesta, propuso Quico que se bailase el Koeng-Klau, baile, según él, peculiar de los salvajes antropófagos de Africa, pero de alta elegancia, pues ya se empezaba á bailar entre los soberanos de Europa; y como á él se lo había enseñado un portugués del consulado, explorador de países desconocidos, Quico se prestó á enseñarlo y dirigirlo y, por si había duda, sentóse al piano y largó una tocata entre tango y zapateado, asegurando ser aquel el ritmo del Koeng-Klau.

Hallazgo de perlas parecióle á Lelé lo del baile salvaje, y en la tarde de un miércoles se verificó el primer ensayo. Pero Dalmau, pareja obligada de Fifí, escamado, como buen catalán, de que Quico pudiera tomarles el pelo, se negó á hacer aquellas cabriolas y muecas, impropias, á su juicio, de personas serias y sivilisadas; por lo cual se desistió del Koeng-Klau hasta tanto no estuviese sancionado por la costumbre en los principales salones de Madrid.

XV

Unos veinticuatro personajes históricos se reunieron aquella noche en casa de las de Tinto, y no hubo más porque se convino en que sólo se disfrazasen los hombres solteros.

Todos se presentaron con trajes flamantes y hechos exprofeso, salvo un Vasco de Gama que ya había cantado en provincias, un Felipe el Hermoso de la sastrería de teatros de la viuda de Vila, y un Cúchares que era el propio Loló, vestido con el traje de luces del Mamauvas Chico, gran amigóte suyo. Otro joven elegante y de escasos recursos se presentó de guerrero japonés del siglo XVII, aprovechando una armadura que á su abuelo le regalaron en Filipinas. El traje era económico y auténtico, pero molesto en extremo. Estaba formado de pesados trozos de cuero con hierro; era el casco pesado armatoste, entre esfera de escafandra y cimborrio de campanario, y el aspecto del conjunto más tenía de caparazón de langosta cruda que de vestimenta humana. Seguramente que el centro de gravedad de todo aquello debía de estar muy por encima del centro de figura, pues la portera y el cochero tuvieron que ayudarle á subir las escaleras para que no las rodase, y una vez arriba hubo necesidad de sentarle, acuñado en un rincón de la sala, donde se pasó la noche inmóvil como una esfinge.

Hubo su Napoleón Bonaparte, un Dante, un César y algún Bruto que otro.

Dalmau se presentó de Guttenberg, quizá por parecerle este traje el más sencillo y menos ridículo; y Quico con traje griego antiguo, y caracterizado de modo que aseguraba parecerse á Pitágoras como una gota á otra gota de agua, pues el retrato de aquel ilustre matemático se conservaba en un bajorrelieve en Samos, y de él tenía copia un escultor amigo suyo.

Preguntaron á Pitágoras por su famosa tabla; Quico creyó llegado el momento de hacer alguna de las suyas, y salió hacia la cocina en busca de la tabla de planchar, la que hubiese traído á la sala á no impedirlo el Mamauvas Chico, que sintiéndose guapo con el traje de luces, amenazó á Pitágoras con romperle la tabla en la cabeza si tal chacota se permitía.

Lelé no podía estar descontenta. Dentro de los límites posibles en ella, y medios con que contaba, la fiesta merecía calificarse de distinguida y de buen gusto. Todas las chicas estaban elegantemente ataviadas; los invitados, pictóricos de contento; hasta la mademoiselle Paulita, triste de continuo, aquella noche tenía en su mirada las alegrías tranquilas de un amanecer de primavera. Fué, en resumen, una bonita fiesta, á la que dió gran realce y placidez la falta de San Roque con sus berridos.

El té se sirvió en dos tandas, porque el comedor era incapaz para todos á la vez. Dalmau había formado parte de la primera. Durante la segunda, comentóse en el comedor el buen gusto del ingeniero al escoger por personaje al inventor de la imprenta. Quico opinó que Dalmau estaba en carácter, pues, además de agrónomo, era un excelente impresor; y contó que, en aquel mismo instante, estaba Guttenberg en el gabinete, imprimiendo, en francés, una nueva edición de los amores de Fausto y Margarita, siendo la mademoiselle la encargada de corregir las pruebas. Bien se transparentaba con esto que Quico había visto á Dalmau hablando melosamente con Paulita.

Dalmau no había ido á casa de las de Tinto atraído por la belleza de Paulita; pero sucedió que, en la tarde del famoso Koeng-Klau Quico hubo de contar al ingeniero lo del estanco y la situación angustiosa á que había venido á parar la familia de la institutriz, que no era de Chalons-sur-Marne, como decía Lelé, sino de Toledo sur Tajo. Esto interesó vivamente á Dalmau y fué á comprar gran cantidad de sellos al estanco aquel del barrio de Pozas, de donde salió, como yo salí, imaginativo y triste mente impresionado, y como era hombre enemigo de rodeos, vestido de Guttenberg se acercó á Paulita y así le dijo, á quemarropa:

— Me inspira usted una simpatía grandísima. ¿Quiere usted ser mi esposa?

Escopetazo tan inesperado produjo en ella un temblor que la obligó á sentarse. A su lado sentóse Dalmau y empezaron los primeros escarceos de amor.

Lelé y Fifí sorprendieron en la feliz pareja la actitud y expresión propias de aquel momento, y comprendieron que habían perdido el pleito.

Aquello era inconcebible. ¡Una de Tinto y de Subirats pospuesta á una estanquera!

Y Quico, de grupo en grupo, ponderando las ventajas de los abonos minerales en las plantaciones de tabaco, con otros donaires alusivos á la reciente entente cordiale entre el agrónomo y la hija de la. estanquera.

Fifí corrió á su cuarto á llorar otra vez su infortunio.

Abajo, en la portería, tiritando de frío, esperaba Edilberto á su hermana Paulita para acompañarla á casa en terminando la fiesta.

Dalmau esperó á Paulita en la calle y fué presentado á Edilberto.

— La señora, hecha un basilisco, me ha dicho que no vuelva más — dijo Paulita.

— Mejor; yo también me despido para siempre — contestó Dalmau.

Y los tres se fueron andando hacia el barrio de Pozas, al otro extremo de Madrid; pero á Paulita y al ingeniero se les hizo muy corto el trayecto.

— No te importe — decía Lelé á su hija — ¿Qué es Dalmau, después de lodo? Un femater ilustrado; estás de enhorabuena; un hombre así no merece sino lo que ha escogido: una tendera.

XVI

Paulita y Jaime se casaron sin anuncios previos; ella, con su mantillita y traje de luto; él, con el mismo terno con que hubiera ido á examinar unos terrenos. No hubo velo blanco, ni flores simbólicas, ni murgas cursis, ni convite. Fueron y vinieron de la iglesia sin ningún detalle exterior que dijera á los transeúntes: «¡Eh! ¡Que nos vamos á casar!»

Entendía el novio que esta costumbre es detestable, pues despierta la socarronería y aun la grosería de las gentes que se encuentran al ir y al venir de la iglesia.

Con Paula fueron á vivir su madre y su hermanita, que dejaron el estanco y su tabuco. Edilberto era ya sargento y no quiso dejar la milicia.

Incidentalmente, Paula nombró en cierta ocasión á las de Tinto.

— Esa familia — dijo Dalmau — es como fue la tuya, como son muchas familias de empleados del Estado; por la posición que ocupan se creen obligados á vivir con ostentación y á educar á sus hijos como príncipes, considerando el sueldo mensual como renta de una finca eterna, cuando, en realidad, sólo existe mientras vive el jefe de la familia.

Así procedió tu padre y labró vuestra desdicha futura; lo mismo está haciendo Lelé con sus hijos. Fifí es buena y agraciada, y no te ocultaré que tuve por ella mis comienzos de enamoramiento; pero Fifí hubiera sido la soberana absoluta de mi casa, la gran señora que se ha dignado unirse á un inferior, á un almacenista que, anochecido, sube con el balance del día y las ropas impregnadas de hedores, y como galardón á mi laboriosidad, no me hubiera alargado los brazos para abrazarme, sino para tomar la liquidación del día y saber de qué cantidad podía disponer para la ostentación y el lujo del siguiente.

Las jóvenes educadas en ese ambiente de falsa y ridícula grandeza son pompas de jabón, de las que los solteros de buen sentido huyen, unos asustados de las irisaciones superficiales, y otros desencantados por el vacío que tales irisaciones envuelven.

XVII

Cuando Romualdo regresó de Madrid, llegó á su casa al anochecer, y así que hubo referido á su mujer y á sus hijos la buena nueva, hizo que le sacasen un pico y una barra de hierro, ÿ entre los cuatro, y á la luz de la luna, abrieron, cerca del molino, el hoyo para recibir el primer poste. Cuando calculó que tenía profundidad suficiente, exclamó Romualdo:

— ¡Ya está! Había ofrecido no entrar en casa sin haber empezado á construir la línea, pues habéis de saber, hijos míos, que obra empezada vale tanto como tenerla hecha en más de la mitad.

Al siguiente día continuaron la tarea sin descanso. Había que ir adelantando trabajo para cuando llegase el material de la línea.

El hoyo para el primer poste estaba dispuesto en la jurisdicción del molino, pero los demás tenían que abrirse en heredades ajenas, y para ello, aún no se había resuelto el expediente de expropiación forzosa por utilidad pública; pero, ¿quién reparaba en eso? Romualdo fué visitando á los propietarios de los terrenos, uno por uno, pidiendo protección y permiso para adelantar la faena; después de todo, no pedía grandes gollerías: hacer un hoyo y tapar la boca con un pedrusco hasta cuando el expediente estuviese resuelto; y como la mayoría de los propietarios eran vecinos de los pueblos faltos de luz, y estaban interesados en tenerla, todos accedieron a tan natural petición. Así es que, cuando -el material llegó, ya estaban abiertos casi todos los hoyos.

Los postes fueron adquiridos tres aquí, diez allá, comprados á los vecinos que tenían luz pedida, su importe á descontar de las primeras mensualidades; así resultaron los palos un tanto heterogéneos y, algunos, algo engarabatados y poco en consonancia con lo que Dalmau escribiera en la Memoria descriptiva del proyecto, pero servían para sostener los hilos de cobre á la altura debida, y los inspectores del Gobierno no iban á ser tan chinchorreros y desconsiderados que no se hiciesen cargo de la poca cuantía del negocio y de los afanes del laborioso Romualdo.

Día de gran júbilo fué aquel en que, por la carretera de Valladolid á Tortoles, llegaron unos carros conduciendo la dinamo, rollos de alambre de cobre y demás material y aparatos necesarios. Romualdo venía con ellos, de vanguardia, triunfante.

Buen golpe de vecinos le acompañaron desde la carretera al molino, ávidos de ver todo aquello desempaquetado, especialmente la maravillosa máquina por medio de la cual había de entrar agua en el molino y salir raudales de luz.

Mucha fué su decepción. Esperaban ver una combinación de ruedas dentadas, más complicada que la maquinaria del reloj de la iglesia de su pueblo, y se encontraron ante un mazacote metálico, negro y sin más adorno que la inscripción « Alioth ».

Todo se desembaló y fué colocado en la nave grande del molino; pero, no de cualquier modo y en montón, sino alineado y con orden, como tropas en gran parada. Los aparatos medidores, amperómetro y vóltmetro, en el primer momento, fueron colocados sobre la cama del matrimonio, hasta tanto se pensara detenidamente cuál era el lugar mejor de la casa,

Al día siguiente llegó de Valladolid el mecánico, bajo cuya dirección se había de montar todo, sin contar con más operarios ayudantes que Romualdo y familia, los cuales desarrollaron una actividad febril. Ellos taladraron los postes y colocaron los aisladores en los ápices; entre los cuatro plantaron los palos, y la mujer salió maestra en empalmar el alambre que los chicos sujetaron en lo alto, trepando por los postes con agilidad de monos.

Había escasez de medios, pero se improvisaban; la piedra, los dedos y hasta los dientes actuaron de herramienta en más de una ocasión; aquello era el vértigo del trabajo; era una familia desesperada que luchaba contra el hambre. La línea aérea se iba alargando por momentos; ya faltaba poco para que aquellos tres hilos de fuego llegaran á los pueblos y los encendieran.

— ¡Si yo tuviese el otro brazo, ya estaría la línea terminada! — decía Romualdo, y empujaba el carretoncillo con el cual transportaban rollos, palomillas y aisladores.

Mientras tanto, el mecánico había dispuesto la dinamo, y un poco más allá, en la pared, un tablero de mármol con los aparatos medidores de corriente y demás detalles del cuadro de distribución esto es, el Sancta. Sanctorum de la instalación, que Romualdo llamaba «el altar» y que aprendió á manejar en seguida, así como el cuadro de resistencias, al cual llamaba «la tajadera», pues análogamente á la del caz, servía para enviar á la línea mayor ó menor corriente.

Cuando la línea estuvo terminada; cuando en el pueblo más lejano se hubo colocado la última palomilla; cuando todos los abonados tuvieron las bombillas en los soportes, Romualdo, su mujer y sus hijos eran cuatro espectros con las manos destrozadas y las ropas hechas jirones.

Pero eso, ¿qué importaba.? Si aquella misma noche, á las ocho en punto, se inauguraba la fábrica.

Todo estaba dispuesto al llegar el momento supremo.

Un candil de aceite, de los de gancho, iluminaba el interior del molino.

Romualdo fué á levantar la tajadera del caz. La turbina, parada desde hacía tantos años, recobró la vida; zumbó el monstruo metálico generador de fluido, y sus dos bombillas, los dos ojos del monstruo, se iluminaron; el amperómetro y el vóltmetro del cuadro de distribución dieron una sacudida nerviosa y moviéronse sus manecillas. La luz se había hecho.

— Que sea enhorabuena — dijo el mecánico á Romualdo.

Pero éste no se daba todavía por satisfecho; asaltóle la duda de si se habrían encendido las lámparas de las calles y casas de los pueblos, pues no le cabía en la cabeza que cuerpo tan duro y denso como el cobre pudiera, tan rápidamente, ser atravesado por la electricidad; y salió corriendo por el campo hasta ganar un pequeño altozano, desde donde vió los tres pueblos convertidos en luciérnagas inmensas; quitóse la mugrienta boina y agitóla en el aire mientras daba un alarido de loca alegría.

Neblinas luminosas, auroras boreales coronaban los pueblos de Fombellida, Castroverde y Torre de Esgueva.

Lo que había soñado en la posada de Madrid era un hecho.

Volvió al molino y abrazó á su familia y al mecánico, bendiciendo á Dalmau y la hora en que pasó por aquellos contornos la sección del Instituto Geográfico.

Después apagó el candil de aceite, y, presentándolo al mecánico, dijo:

— Esto, ya. . . para engrasar la dinamo.

XVIII

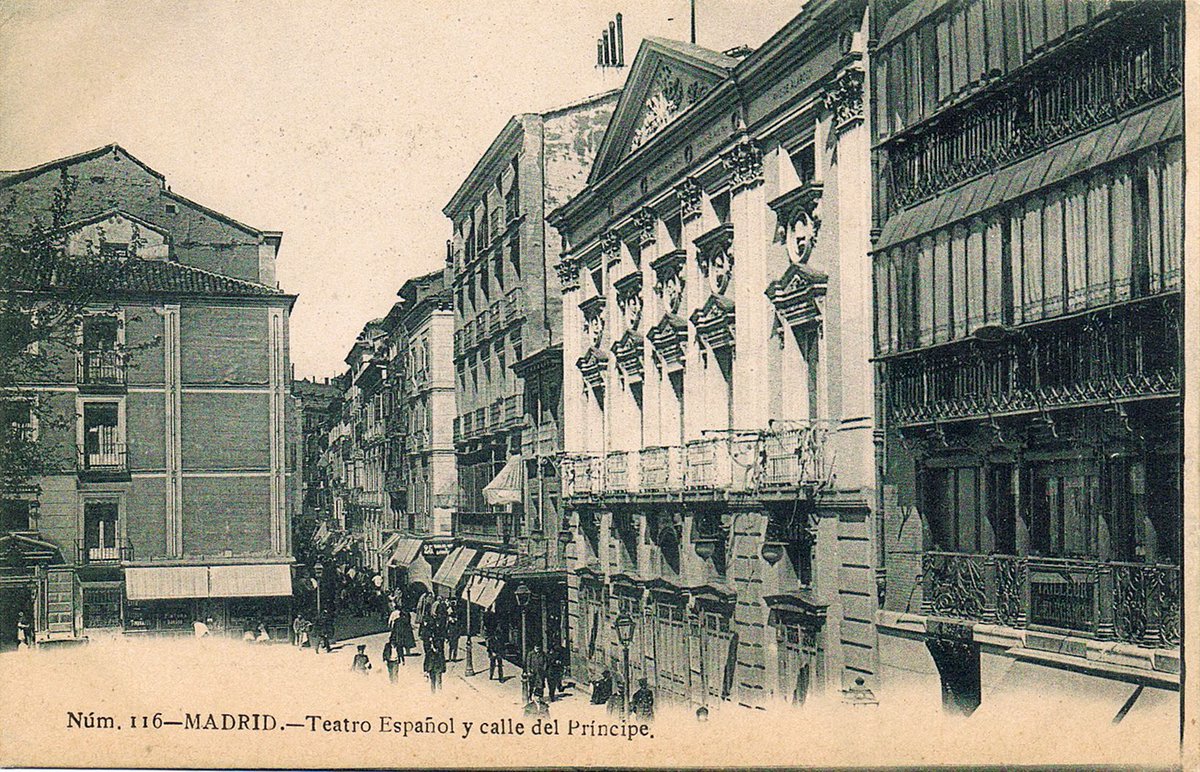

Era el último día de moda en el teatro Español.

Lelé y Fifí estaban en butacas. La presencia de Paulita y Jaime unas filas más allá, les hizo revolverse en sus asientos.

El peinado de Paulita era de mano maestra; los solitarios de sus pendientes, deslumbradores; el vestido, del encaje más elegante; el abrigo, de gro blanco y encaje, tirado al descuido sobre el respaldo de la butaca, atraía las miradas.

Paulita iba mil veces mejor ataviada que Fifí.

Esta y su madre no pudieron contenerse; el demonio de la envidia las puso fuera de sí, y empezaron á echar por aquellas bocas.

— ¡Ja, jay!., . Chica, madame Susini. . .

— Oye, mamá, la marquesa de la Tagarnina...

— ¡Ja, jay! El de los abonos; se ha casado con la estanquera para que le líe los cigarrillos...

— ¿Se pondrá ese abrigo para ir á la saca?

Y así continuaron dirigiendo al feliz matrimonio cuchufletas del peor gusto, sin preocuparse de si eran oídas por los espectadores cercanos.

Alguna de aquellas pullas sería de las intolerables, y algún amigo debió de oírlas y advertirle á Dalmau, pues éste buscó á Loló en un entreacto y le dijo;

— Estoy enterado de los insultos que sus señora mamá y hermana, en alta voz, están dirigiendo á mi mujer esta noche; dígame si está usted dispuesto á darme la reparación que exijo, ó si he de dirigirme á su padre.

Loló prometió escribir á su padre lo sucedido y proceder con arreglo á lo que aquél contestase.

Pasó tiempo sobrado para recibir contestación de Figueras, y como Dalmau no había sido satisfecho de las ofensas, no quiso esperar más, y marchó á casa de las de Tinto á verse con Eoló; pero no necesitó subir.

Loló salía de su casa.

— ¿Ha recibido usted contestación del general?

— No, señor; escribí, pero mi padre no llegó á leer mi carta. Papá ha muerto. Al siguiente día de escribirle recibimos telegrama avisándonos que estaba gravísimo; tomé el tren y sólo llegué al entierro, que por cierto fué muy lujoso y espléndido: bandera y música, muchos coches particulares, todo lo más distinguido de la población. . .

— Basta — interrumpió Dalmau —; en vista de la situación por que atraviesan ustedes, doy por terminado mi asunto, y haga presente á su mamá y á su hermana mi más sentido pésame.

Y se despidió.

XIX

El general había fallecido víctima de aguda y rápida enfermedad, rodeado de su ayudante.

Su esposa é hijos no dejaron de llorarle, pues Gugú había sido muy bueno, tal vez demasiado.

Según dijo el médico á Loló, el general había muerto de la misma dolencia que Enrique III de Inglaterra, lo cual consoló bastante á Lelé y á Fifí, y de ello se charolearon con las visitas que fueron á darles el pésame.

Muy aciago fué para Lelé el día en que se presentó en su casa el habilitado con la primera nómina de la viudedad.

La irrefutable y tremenda lógica de los números le demostraron lo precario de su situación.

Le correspondían 1.650 pesetas anuales.

La papeletita demostrativa de la cuenta, rezaba como sigue:

Haber mensual, pesetas | 137,50 |

Descuento del 16 por 100….…… 22,00 Habilitado, 1 por 100……….…….. 1,38 Sello............................................0,10 | 23,48 |

Líquido á percibir................................... | 114,02 |

De lo cual aun hubo que deducir una peseta con diez céntimos, importe de la fe de vida, quedando un resto de 112 pesetas con 92 céntimos.

Esta era la cantidad mensual con que tenía que sostener su pasado esplendor la familia de los Tinto y los Subirats.

Inmediatamente se mudaron á un pisito, casi en los suburbios de Madrid. Así y todo les costaba 37'50 mes.

Tomaron una criada para todo; una zafia lugareña que cobraba diez pesetas mensuales y no se veía harta de pan.

Quedaban 65 pesetas con 42 céntimos para vestirse Lelé, Fifí y Loló, gastos de la casa y comer cuatro personas. ¡En Madrid!

Si dividen ustedes esa cantidad por los treinta días del mes, verán que corresponde á dos pesetas con 18 céntimos diarios.

Menos que un albañil; mucho menos, pues la mujer y la hija del albañil saben coser y zurcir, cosa que jamás hicieron Lelé y Pdfí.

Por eso fueron desapareciendo de la casa los objetos, ropas y muebles de algún valor, y no era Loló quien menos ayudaba á enajenar las cosas, para sufragar sus menudos gastos. Cuando no supo de qué echar mano, agarró los cuadros con los escudos de los Tinto y de los Subirats y se los vendió, por una futesa, al guardarropa de un teatro.

Lo del cargo de caballerizo para Loló quedó en pesadilla irrealizable.